Dans un contexte d’urgence climatique et de crise alimentaire, la grande distribution est devenue un acteur incontournable de la transition vers une alimentation plus saine, plus durable et plus équitable. C’est ce que démontre en profondeur le dernier rapport du Réseau Action Climat, coordonné par Benoît Granier, docteur en sciences politiques et responsable alimentation au sein de cette fédération qui regroupe 37 associations nationales et locales.

À travers une évaluation rigoureuse des enseignes françaises, enrichie de 55 entretiens et de relevés terrains, ce rapport sonne comme un appel à l’action collective. Entretien en exclusivité dans un podcast enrichissant.

Une responsabilité systémique, mais encore trop cloisonnée

Dès les premières lignes du rapport, un constat s’impose : la grande distribution est un acteur central dans la transformation de notre système alimentaire. « La grande distribution est en lien à la fois avec les industriels de l’agroalimentaire, les TPE, PME, ETI françaises ou étrangères, mais aussi directement ou indirectement avec le monde agricole », explique Benoît Granier. Avec 70 à 80 % des achats alimentaires des Français réalisés en grande surface, les enseignes ont un poids considérable sur ce que nous mangeons, sur les goûts que nous développons, mais aussi sur les modèles agricoles qu’elles soutiennent.

« On ne peut pas faire la transition sans la grande distribution. Mais la grande distribution ne peut pas tout faire seule ».

La deuxième édition de l’étude fait suite à un premier rapport sorti en 2023. Elle permet de mesurer l’évolution réelle des pratiques des enseignes. « Si on attend trop longtemps, il y a moins de pression. Si on arrive trop tôt, rien n’a le temps de bouger », justifie Benoît. L’objectif : faire le point deux ans après, au moment où de nombreuses enseignes avaient promis des plans d’action.

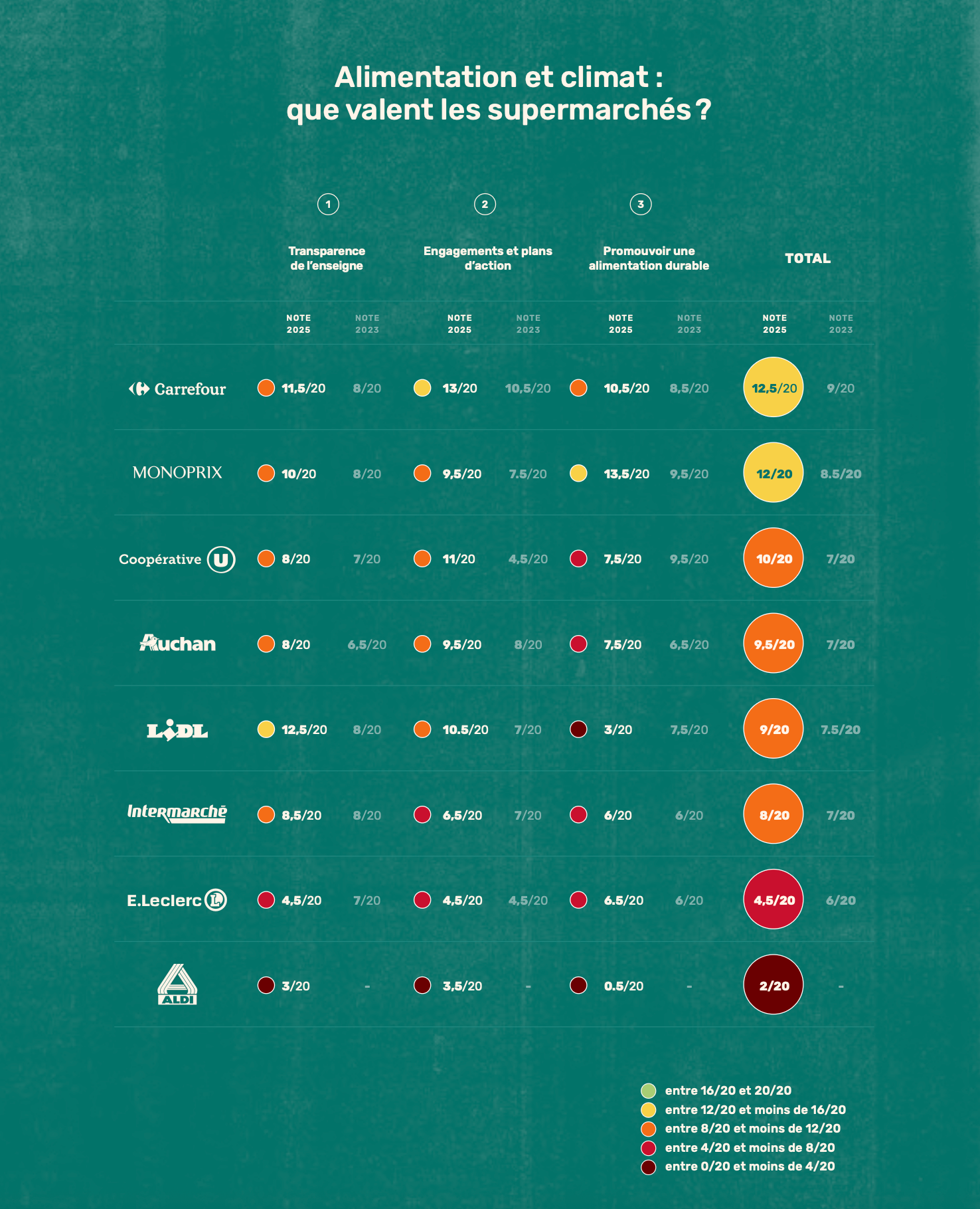

Trois grands axes ont structuré l’analyse : la transparence (émissions de gaz à effet de serre, impact sur la déforestation, part de produits durables), les engagements et plans d’action, et l’impact concret sur l’offre proposée aux consommateurs – en magasins, dans les rayons, les catalogues et en ligne.

Si la majorité des enseignes ont amélioré leurs notations, les écarts restent significatifs. « Carrefour, Monoprix et Coopérative U sont en tête, notamment grâce à des efforts sur la végétalisation de l’offre et une meilleure transparence. À l’inverse, Leclerc perd quelques points, en partie parce qu’il n’a pas souhaité participer à la partie qualitative de l’étude ».

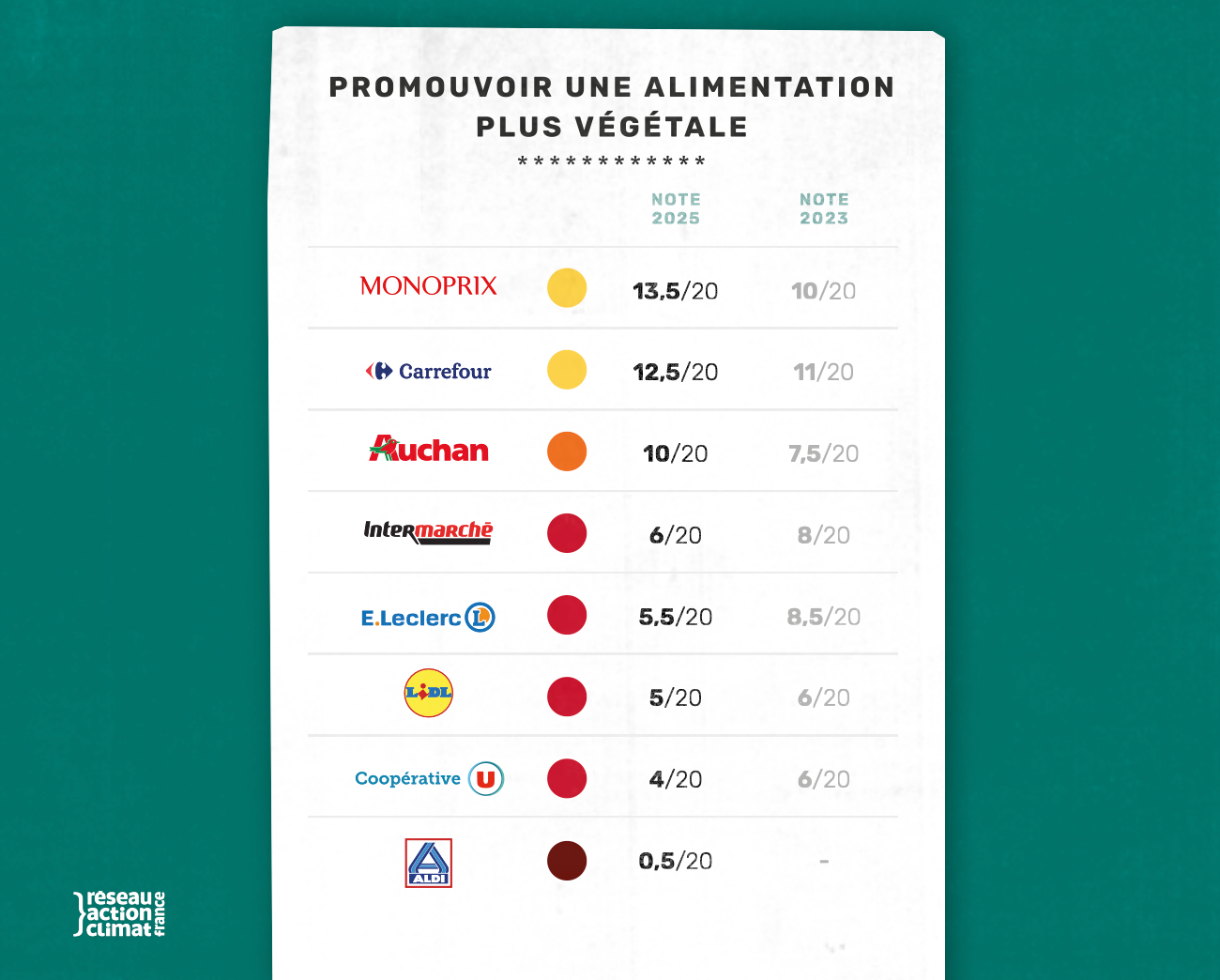

Un paradoxe subsiste : les services RSE progressent, mais cette dynamique peine à percoler dans les autres métiers des enseignes. « C’est comme si les services RSE avaient compris le problème, mais que les achats, le marketing, ou les chefs de rayon ne l’avaient pas encore suffisamment intégré ». Résultat : sur certains indicateurs, la situation est stagnante. Par exemple, « la part de plats végétariens dans les plats préparés reste à 8 %, exactement comme en 2023 ».

Pire encore : même si l’offre végétale a gagné en diversité, elle reste marginale en volume et en visibilité. « Les alternatives végétales occupent aujourd’hui moins d’espace en rayon que les nuggets et cordons bleus industriels ».

« Ce n’est pas au consommateur de porter seul la responsabilité de la transition. Ce qu’il faut, c’est changer les règles du jeu ».

Le défi de la cohérence et des règles du jeu partagées

L’un des apports majeurs du rapport est de dépasser la simple critique pour proposer plus de 30 recommandations concrètes. Et ce qui ressort, c’est la nécessité d’un cadre collectif, fixé et suivi par les pouvoirs publics. « Ce qui ressort des entretiens, c’est que les distributeurs ne sont pas opposés à avoir des règles. Ce qu’ils rejettent, ce sont les injonctions descendantes, non concertées et déconnectées de la réalité terrain ».

« Aujourd’hui, les alternatives végétales occupent moins de place en rayon que les nuggets et cordons bleus ».

Des exemples venus d’Europe montrent que c’est possible. « Aux Pays-Bas, toutes les enseignes se sont engagées à inverser la part des protéines animales et végétales d’ici 2030, en visant 60 % de végétales ». En Angleterre, « une loi interdit les promotions du type ‘deux achetés un offert’ sur les produits trop gras, trop sucrés, trop salés ». Résultat : les comportements évoluent.

« Ce qu’on observe, c’est une déconnexion entre les services RSE des enseignes et leurs métiers opérationnels comme les achats ou le marketing. ».

En France, le modèle reste prisonnier de la guerre des prix, dénonce Benoît. « On est passés d’une logique de rendre l’alimentation accessible sans renier la qualité à un modèle qui casse les prix, quitte à sacrifier la qualité, la rémunération des producteurs et l’environnement. » Il rappelle que « même les fédérations d’éleveurs grognent quand la viande est bradée en promotion, car cela impacte leur rémunération ».

Il plaide donc pour un changement de paradigme : « Il faut continuer à créer de la valeur, mais autrement. Vendre peut-être un peu moins de volume, mais des produits de meilleure qualité, plus rémunérateurs pour les filières ».

Un levier crucial pour ce changement : l’information et la transparence. Notamment sur les données produits. « Aujourd’hui, il manque des données fines, presque ferme par ferme, produit par produit ». Des outils comme Agrobalyse, développé par l’ADEME, ou des bases de données partagées, doivent être renforcés pour aider à mieux piloter la transition.

Autre enjeu : « Il faut fixer un cap clair, soutenu par l’État, et que les distributeurs puissent travailler collectivement à son atteinte. » Cela implique un effort partagé, sur les têtes de gondole, les rayons frais, la promotion, l’étiquetage et les assortiments. Benoît insiste : « Tant qu’on continue à mettre en avant des produits ultra-transformés, carnés, mauvais pour la santé, au détriment de produits végétaux de qualité, la grande distribution ne jouera pas son rôle ».

« Il faut continuer à créer de la valeur, mais autrement : vendre un peu moins de volume, mais de meilleurs produits, plus rémunérateurs pour les filières ».

Une transition collective, à orchestrer dès maintenant

Pour Benoît Granier, il est illusoire d’attendre que le consommateur, seul, transforme le système. « L’idée que le consommateur va s’informer, puis aller à l’encontre des mises en avant, des promos, du marketing, et faire les bons choix… ça ne fonctionne pas. C’est documenté par la recherche ».

Il appelle donc à une action coordonnée, entre distributeurs, industriels, consommateurs, pouvoirs publics et société civile. « Il faut un chef d’orchestre pour que ça se mette en musique. Et ce chef d’orchestre, c’est l’État ». La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat, attendue dans les prochains mois, est selon lui une occasion historique de fixer une trajectoire claire.

« Les distributeurs doivent aussi prendre la parole publiquement. Ils disent vouloir aider les consommateurs à mieux manger. S’ils ont des freins, ils doivent les objectiver, interpeller les pouvoirs publics, demander des campagnes de communication, des financements pour la transition agricole, un étiquetage environnemental… ».

En filigrane, le message est clair : la transition ne se fera ni contre les distributeurs, ni sans eux, mais avec eux – à condition qu’ils jouent pleinement leur rôle.